空間設計基礎実習

住居・インテリア学科1年生前期の小泉主担当科目。建築設計の根本である「空間をかたちづくる」ことに的を絞って設計課題を行い、空間造形のトレーニングを行う。実体験・想像がしやすい大学キャンパス内を敷地として、目的と主たる操作要素を限定した2課題を行う。課題1:北門イノベーションセンター前広場を居心地の良い空間にアップグレードする〜壁の構成・操作による水平方向に広がる空間〜。課題2:1号館アトリウム空間のアップグレードCUBE in ATRIUM 〜立体的に展開する空間〜。作品提出後には、優秀作品設計者による合同の発表・講評会も実施。

[課題1]

北門イノベーションセンター前広場を居心地の良い空間にアップグレードする

〜壁の構成・操作による移動と滞在のデザイン。水平方向に広がる空間の設計〜

気にしない空間 〜コの字で守るプライバシー〜

白尾優衣

■作者の言葉

イノベーションセンター前の広場を、気軽に立ち寄れて周りを気にせずに憩うことができるような空間を設計しました。壁の高さは3パターンあり、立っていると周りが見えるが、座ると視界が遮られる1300mmの壁、立っていても隠れる2400mmの壁、屋根を支えるための3000mmの壁に分けられます。この3つの壁をコの字に組み合わせることで座っている時はプライバシーを守りつつ、立っている時は開けているような空間を作り出しました。ここにふらっと立ち寄ってみると有意義な憩いの時間を過ごすことが出来ると思います。

■講評

3つの高さの異なる壁とコの字型というシンプルな基本ルールでありながらも、壁の長さや屋根の大きさの違い、硬い床と芝面の使い分け、そしてユニット相互の配置や距離を周到に検討した結果、作者が大切とした「プライバシーをも守りながらも心地よい空間」がうまく実現できている。とことどころに設けた壁の開口部も効果的に働いている。奥行き感がよく表現された断面図や立面図など、1年生で初めての課題とは思えないほどの図面表現も秀逸である。

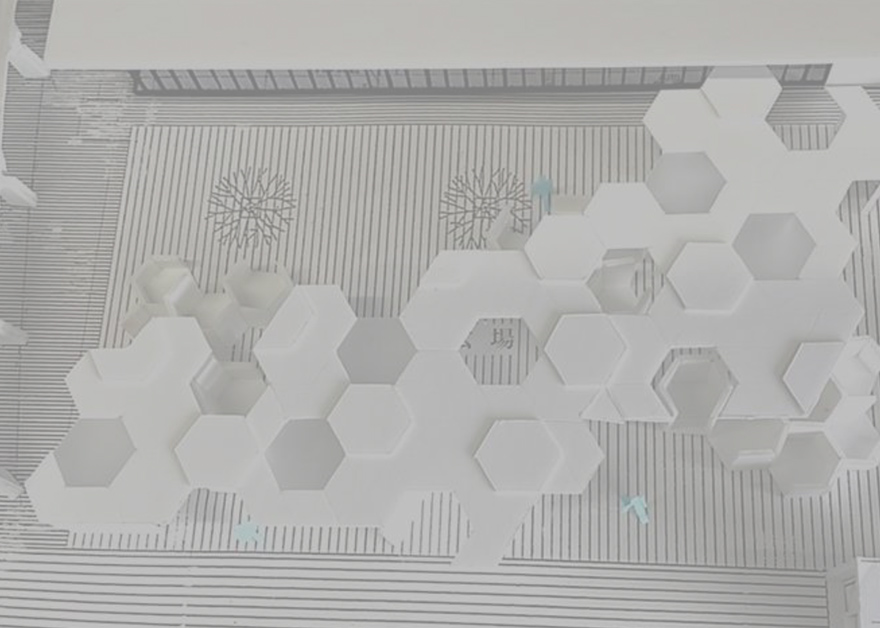

巣ごす

福永桃子

■作者の言葉

「巣ごす」は、ハチの巣をヒントにした空間です。蜂蜜をためる・働く・育つという巣の役割を、学生の日常の食事・勉強・交流に置き換え、人目を気にせず安心して過ごせる居場所を目指しました。六角形の規則的な形を基本に、壁の高さを900㎜、1350㎜、1800㎜、2250㎜、2700mmと450㎜の段階的に変え、規則的な構造の中にささやかな不規則さを加えることで、視線の抜けや圧迫感を調整しながら居心地の良さを生み出しています。透明ガラスとすりガラスを組み合わせ、光と影の違いも楽しめる工夫をしています。

■講評

蜂巣の概念を3つに整理し、それらを学生の行為へ翻訳、そして空間化するという視点と方法が大変興味深い。全体構成が、人の流れをうまくコントロールし、また広場を複数の小規模な心地よいスケールの広場に分節している。六角形ユニットの中のベンチなどの作り方や屋根・天井の重ね合わせ方、透明ガラスと半透明ガラスの使い分け、意図的に不規則さを挿入するなど、細かい点にも気を配っていて、それらが空間の質を高めるのに寄与している。

[課題2]

1号館アトリウムのアップグレード:CUBE in ATRIUM:立体的に展開する空間

重ねてつながるCUBE

松谷拓真

■作者の言葉

高さ40cm×奥行き40cmの直方体を積み重ねる事で、キューブ全体を構成しました。直方体をずらして重ねるという単純な操作で人の居場所をつくり、「座って本を読む」「友達と談笑する」といった行為を誘発する空間を生み出しています。また、キューブの中央は視線が抜けるように設計しているため、立体的に人の行為が交差する豊かな空間となっています。

■講評

吹き抜けを中央に包含しながら、長さを異らせた40cmの角材状の部材をずらして積み重ねることで構築された空間であるが、それら部材が下方に対しては、凹凸のある空間を覆う要素として、上方に対しては階段や座る場などの床面として、そして側方に対しても、立体的に機能している点がとても魅力的である。どこからでも通り抜けられる最下階の扱い、周囲にある既存の自習室と繋がる動線を設けるなど、キューブだけでなく、アトリウム全体を魅力ある空間にしている点もとても良い。また40cmを基本モジュールとしながらも、昇降する部分には20cm刻みのハーフステップを用いたり、床やカウンターには別の素材を用いるなど、細かい工夫もデザインの質を高めている。

箱の集合

木山翔太

■作者の言葉

CUBE外からの光と視線を、外壁の不規則なカットがぼかし、木漏れ日のような光を内部空間へ届ける。内部には小さな箱を独立させた。ひとりで静かに過ごす時間と、集まってにぎやかに過ごす時間の空間の質の違いに着目し、やわらかな立体空間を目指して設計した。

■講評

3層吹き抜けのアトリウムの中に置かれた、大胆な切り込みをもつ壁に囲まれた9M角の空間。その内部には不規則な角度を持って、時に外皮から飛び出すような小箱が宙に浮くように配置され、それぞれ個別に階段がつく。動的な空間と静的な空間が、移ろいゆく光と影の中に共存する。人工的なモノで作られ、かつ大胆な形態操作をしながらも、森の中に建つツリーハウスのような自然観を強く感じさせる点が興味深い。このような魅力や特徴が、タイトルにも反映させるとより伝わりやすい作品になったと思う。