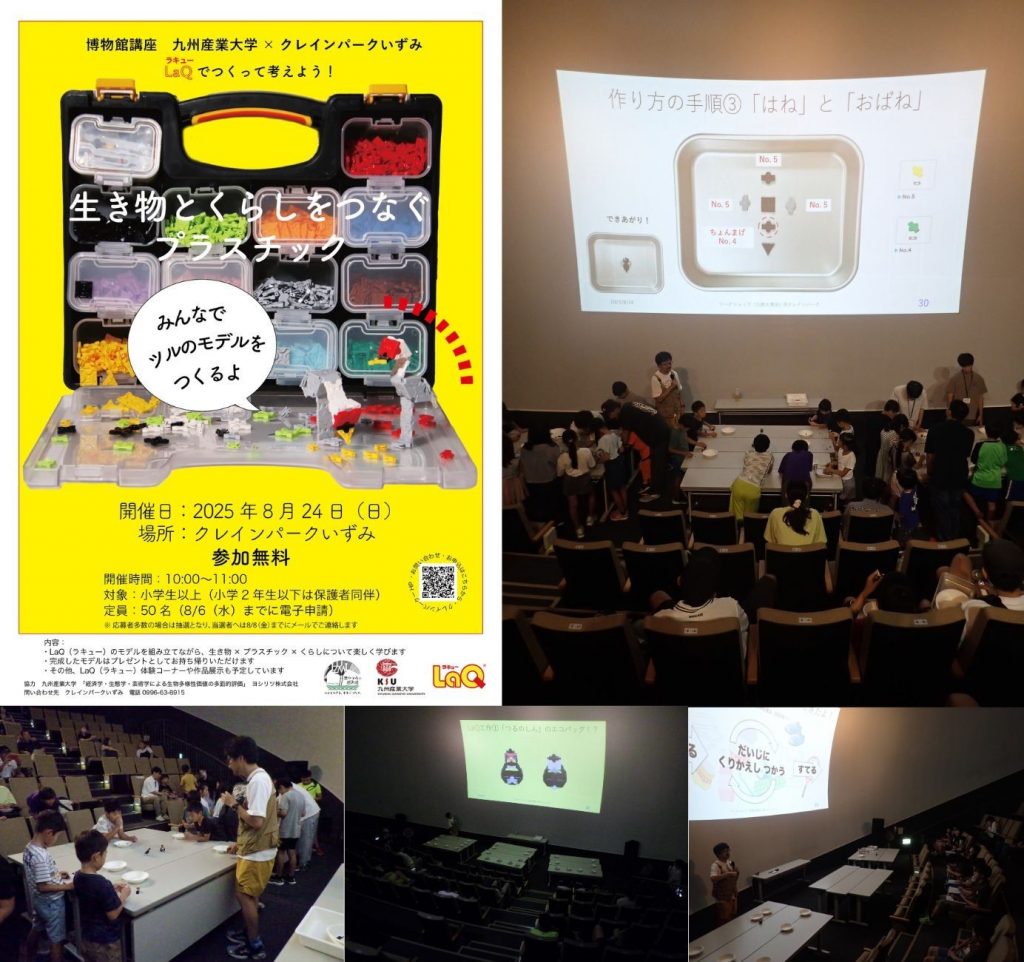

8月24日(日)、出水市ツル博物館クレインパークいずみで、博士前期課程全研究科共通科目「プロジェクト実践演習A」を受講する大学院生6名が企画したワークショップ「LaQでつくって考えよう!生き物とくらしをつなぐプラスチック」を開催しました。

同科目では、生物多様性の「価値」について、経済学・生態学・芸術学の各分野の視点から、多面的な評価を追求する学修を行っています。

今回のテーマは「知育ブロック『LaQ(ラキュー)※』を用いてプラスチック資源循環について学ぶ」。当日は、一般の方23人、大学・高校生4名、小中学生41人、幼児2人計70人が参加しました。工作は、知育玩具の企画開発を行うヨシリツ株式会社のファシリテーター「LaQハカセグリーン」の協力を得て、講義と交互に行いました。

参加者は、講義の最初にプラスチック問題の概要を学びました。続いて、プラスチック利用に関する制度の変化について学び、作品を組み替えてナベヅルのモデルを作り「使えるものはそのまま活用する」「新たに材料として繰り返し使う」という資源循環の重要性を体感しました。

同ワークショップを企画した国際文化研究科2年の田中遊麻さん(玄界高校)は「今回、LaQを用いてツルを作る活動を行う中で、プラスチック問題や環境保護について考えることができました。子どもたちにはあまり身近ではないテーマでしたが、LaQを使って学ぶことで楽しく理解できていたように思います。私自身、子どもたちの自由な発想に驚きながらも、その発想の中にこれからの環境問題を解決する糸口があるのではないかと感じました。継続的な学びへとつながる機会を提供できたことは、大変貴重な経験となりました」と振り返ります。

※LaQ(ラキュー)は、たった7種類のパーツから平面・立体・幾何学体とあらゆる形に変化するパズルブロック

【大学院】