④ 敷き藁ブロックの散布機構の開発

人手による敷き藁作業において、例えば、協力農家では農業従事者が手作業で敷き藁を砕いた後、畝一列につき2人がかりで藁を撒く作業を行っています。(2023年度の活動 ①敷き藁作業の体験 図3 参照)。

この作業を自動化するにあたり、人の手を使うこと無くどのようにして畝の幅に合わせて藁を撒くかが課題です。

可能であれば電動アクチュエータ(送風やベルトコンベア)などを使用せずに、散布機構部分の形状のみによって砕かれた敷き藁を畝の幅に合わせて散布できないかを検討しました。

検討結果として、敷き藁ほぐし機構の下部に設置したフィーダ(敷き藁排出部分)に突起物を付けることで、敷き藁を拡散させる方法を考えました。

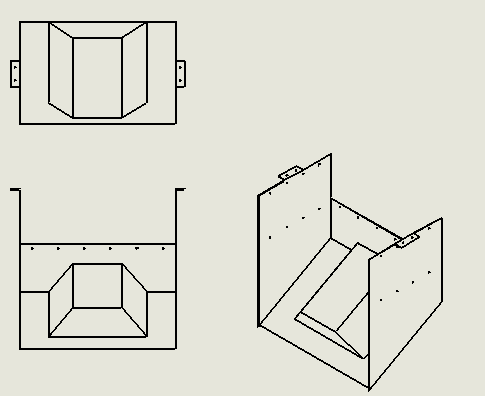

具体的には図13に示すような台形型の突起物をフィーダに取り付けることで、幅が300mm程度のケイントップをほぐした後に、畝の幅の800mmまで拡散することに成功しました。

なお、台形型の突起物の最終形状を決めるためには、複数の幅と高さの突起物を用意しました。検証実験においては、形状を自由に変更できるように段ボールを利用しています。

突起物の有無による敷き藁の広がりの様子を図14、及び、図15に示します。2024年度にはアルミ製の板を利用して製作し、屋外、且つ、長期の利用に耐えられる部品に交換予定です。

なお、課題としては、敷き藁が外部からの風によって飛ばされないためのフード部品の形状検討、及び、取り付けや、敷き藁をならすための道具:トンボ機構があります。これらについては圃場での実験結果をもとに2024年度に調整しました。