2年目の検証実験は主に本学で整備した実験用圃場で実施しました。

その理由としては、宮崎県えびの市の協力体制にある農家において、生姜の栽培における敷き藁散布が5月から6月に行われる年に1回の作業であり、敷き藁となる有機土壌改良剤(商品名:ケイントップ)を散布し続けることが不可能であるためです。

また、協力体制にある農家において、畝に必要とされるケイントップの量としては、本事業1年目に実施した現場の調査結果より、幅0.8m、長さ90mの畝においては、2.5個(50kg)必要であることがわかっています。

敷き藁作業においては、1mあたりにすると約550gのケイントップが必要です。ほぐし機構においてもこの値を目標値として開発を進めています。

(敷き藁のほぐし)

本事業1年目に開発したほぐし機構を利用して、ケイントップのほぐし作業に関する検証実験を実施しました。

本事業1年目の検証実験では、敷き藁をほぐすことが可能であることを確認しましたが、(1)ケイントップの硬さの影響により均一なほぐしに問題があること、(2)ケイントップのブロックが大きな塊として割れる現象が見られたことから、2年目においては改良を検討しました。

まず、(1)ケイントップの硬さの影響により均一なほぐしに問題があることへの対策として、ケイントップをほぐす機構であるメッシュパネル(図1参照 2023年度の活動「③ほぐし機構の開発、敷き藁ブロックの供給」より引用)に、陸上競技などのシューズの底面にあるような突起物(以降、スパイクと呼ぶ)を取り付けることを検討しました。

図2にスパイクの一例を示します。スパイクが敷き藁のほぐし作業にどのような影響を与えるかを明らかにするため、メッシュパネル上でのスパイクの長さ、位置、個数を調整しやすいように、ボルトとナットでスパイクを再現しました。

スパイクの効果により、ケイントップのほぐし量が増加することが確認できました。なお、スパイクの位置と個数についても検証実験を重ねることで、均一なほぐしに繋がる最適な位置と個数を検証しました。

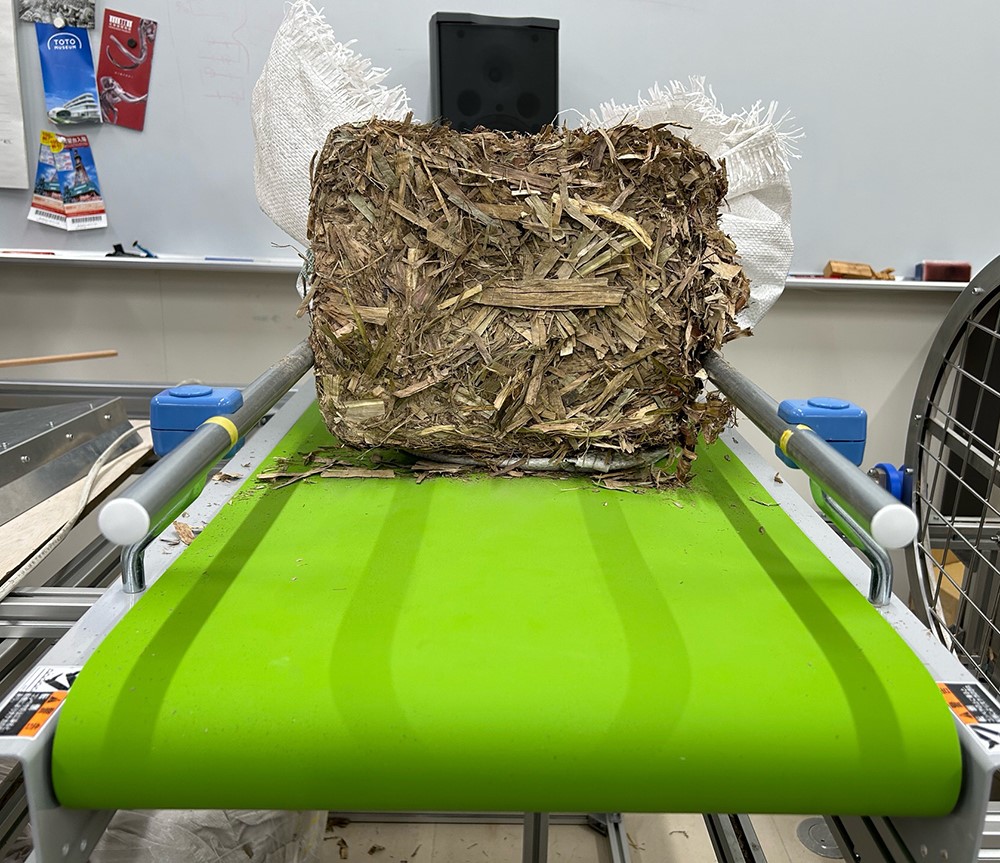

次に(2)ケイントップのブロックが大きな塊として割れる現象については、ケイントップの供給方法を検討することで解決することができないかを検討していました。これまでに実施した本事業1年目の検討結果としては、ベルトコンベア(品名:モータローラコンベア)を利用する形としました。

なお、ベルトコンベアによる供給の際に、敷き藁のブロックがコンベアの隙間に挟まれる現象や大きな塊として割れる現象(ケイントップが約50mm幅のブロックを圧縮しているため)を確認しています(図3参照 2023年度の活動「⑦敷き藁作業についての検証実験」より引用)。

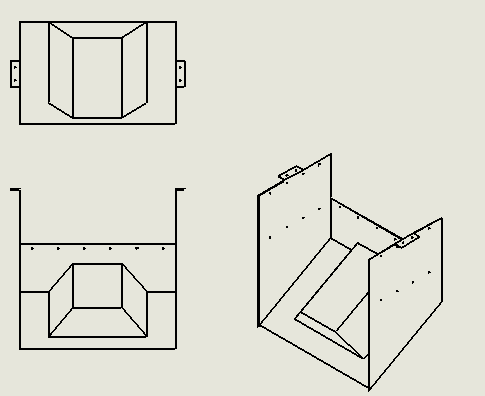

これらの問題を解決するために、ベルトコンベアにローラを包むベルトの検討・追加とケイントップを送り出すためのガイドを追加しました。追加したベルトとガイドを図4に示します。これらの追加によりケイントップのある程度の供給機構への固定が期待でき、割れの防止と安定した供給(必要なほぐし量)に繋がることが期待できます。今後、検証実験を重ねます。

(敷き藁の散布)

ほぐし機構から排出されるケイントップを畝に散布する場合については、本事業1年目の検証結果より、提案した台形型の突起物(図5 参照2023年度の活動「④敷き藁ブロックの散布機構の開発」より引用)によって、ある程度、均一な散布が可能であることがわかっています。

上述したほぐし機構の改良によって敷き藁のほぐし量の確保は期待できますが、検証実験の結果から考察した結果、ほぐし機構の役割は、必要な敷き藁のほぐし量を確保する役目を担い、敷き藁の散布機構によって、1mあたり550gのケイントップを散布できる制御設計を必要とすることが明らかになりました。

なお、後述する③敷き藁散布の均一化に関する研究において、検討した畝に敷き藁を散布する新たな機構について記述します。