- HOME

- 新しい「ツクル」が始まる!九芸新専攻特集2生産造形デザイン専攻

工芸とプロダクトを分けないことで広がる可能性。

安齋)

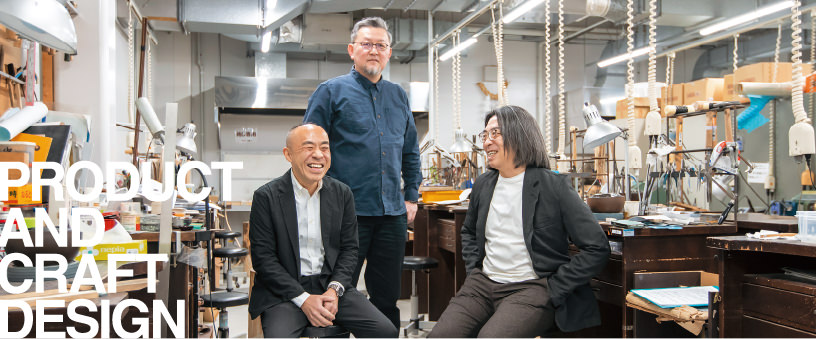

生活環境デザイン学科は、これまで工芸デザイン、プロダクトデザイン、空間演出デザインの3専攻で、手のひらサイズのモノからまちづくりまで、主に立体物のデザインの教育・研究を担ってきました。伝統寄りの工芸デザインと日用品や乗り物、先端領域志向のプロダクトデザインは似た部分もある一方で、いわゆるクラフトデザイン(※)の部分がどちらの専攻でもカバーしきれていませんでした。この二つの専攻が一つになり、クラフトデザイン分野を強化していきたい狙いもあります。これにより工芸デザインの手作りの技術研鑽と魅力はそのままに、これからの時代のモノづくりを柔軟に研究しデザインするという方向へ向かいたいと考えています。ブランディングやプロデュースなどは企画デザイン専攻の領域として棲み分けを図って、本専攻はよりシンプルに原点であるモノのデザインをきっちり研究し学んでいく場にしていきます。

新)

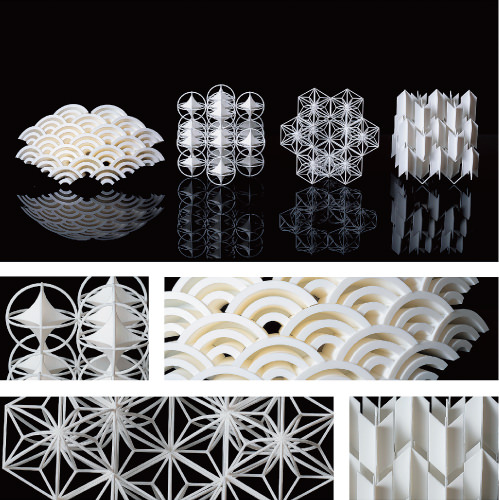

工芸デザインとプロダクトデザインは、性質上プロセスは異なりますが目指すところは近いものがあります。素材ごとに専門性が高い制作を主体とする工芸と、さまざまな素材を相手にデザインしたりモデリングによるビジョンを提案したりするプロダクト。互いに得手不得手を抱えていた分野が一つの専攻となることで、それらを補い合い、これから求められる人材を育成・輩出していくために新設された専攻です。工芸デザインの素材に対する知識や技術力。プロダクトデザインのマーケティングやリサーチ、プレゼンテーション力。アナログ技術、最先端のデジタル技術をかけあわせながら「工業デザイン」「生産デザイン」「クラフトデザイン」の3つのコアから学生自身が目指す道を選択し修得できるようになります。

佐藤)

プロダクトデザインの業界でよく「絵に描いた餅」と言われることがあります。言葉のとおり「いくら美味しそうでも食べられない」という意味です。プロダクトデザインのそれぞれの作業はすごく職人的で手仕事をベースにスタートしているのですが、時代の流れで、未来の暮らしだとか、そういうものの発想、空想して見せる企画の部分が強調されるようになり、提案するだけのデザインというイメージになってきました。しかし、本学では手を動かして作るという点が高く評価されてきました。工房の設備やモノが作れる充実した環境を活かし、芸術学部に存在する意味を考えて、やはり「つくる」という原点に帰るべきです。学生自らの「つくる」経験を多く積むことに力を入れていき、プロダクトデザインが工芸デザインの「つくる」力を取り入れていくことは、生産造形デザイン専攻の大きな方針になっています。

自分に合うモノづくりをじっくり選べる。

安齋)

今までの専攻の中では、プロダクトに入ったけど、自分の手でモノを作ることに関心があることに後で気づいたり、興味が移ったりする学生、逆に工芸で手作りを中心にやるつもりだったけど、新しい素材や作り方、社会の動向とデザイン戦略にも興味を持ち始める学生などもいました。入学後2年次などに柔軟に自分の学びの方向を見直し将来像を見つめ直せるようにする。そういうことがやりやすいカリキュラムをつくっていきます。空間演出も含めた生活環境デザイン学科の学生全員が充実した工房、施設を今まで以上に活用し、学生がさまざまなモノづくりを早い時期に体験することで、立体デザイン分野の新たな可能性が学生自身たちから発見できるようになることを期待しています。

新)

国内の関連する他大学のほとんどは工芸を美術領域に区分しているため、伝統技術や技法の修得をベースとしたカリキュラムです。新設される本専攻は伝統も学べますが、人々の生活や社会に寄り添いながら、伝統も、未来志向のモノづくりも学べます。また、裏付けとなるマーケティングカやリサーチカに加え、素材に強くなり「つくる」力を高められることが九芸の本専攻でしかできない学びです。

佐藤)

工芸を目指している学生にとっては、デザイン的な思考が強まってくるでしょう。ただモノを作って見せるということだけではなく、セルフプロデュースをしていくなど、自分のブランドみたいなことを、モノを通して構築していくことができるはずです。プロダクトを目指す学生にとっては、企画をして完成予想図を描いてプロトタイプ模型を作って終わるのではなく、実際にモノをつくって完成させるという工芸に刺激を受けながら、モノづくりを高められると思います。

「ここはアイツにはかなわない」と言われる人に。

新)

試作物であれ、完成品であれ、自分で「つくる」という部分に最初から最後まで関わることにこだわる学生に期待したいですね。工芸はこれまでのように素材に縛られた分野ではなく、目的に応じてあらゆる素材を的確に用いる柔軟で積極的な姿勢が求められます。プロダクトといっしょになることで構想や企画だけでなく、試作や完成品を実物大でしっかり作ることが求められます。また、お互いが重なり合うクラフトデザインは、それぞれのいいところを吸収し社会に向けて提案できる、これから楽しみな分野です。

佐藤)

ちなみに授業の中では、手工芸的なモノづくりから、プロダクトデザイナーに必要とされるデザインを再現性のあるものとして伝える技術など、さまざまなデザインの工程に必要な技術を学びます。そして、それらを駆使してカタチにして見せることを求めます。すべてをまんべんなくできることよりも、それらのうち一つでも興味のあることに徹底的に取り組める学生は大きく伸びていきます。「これをやらせたらアイツにはかなわない」と言われるようなデザイナーになってほしいです。

安齋)

新専攻ができることで、空間演出デザイン専攻と「つくる」ことの可能性を互いに広げ合える関係になればと思います。空間演出デザインでも、この数年、舞台美術のような実物大のものを作りたいという学生が比較的増えてきていて、図面で考える以上にリアルな視点が必要になってくるんですが、新専攻と互いに良い刺激を受け合い、学科全体で「つくる」ことが楽しいと思う学生が増えてくれると良いですね。

「福岡市小笹のデザイン・リノベーション」

写真撮影:児玉和也

新専攻から目指す進路は幅広い。

新)

基本的に、モノづくりを学んだ経験をベースとしたモノやコトなどに関わる企業や団体などへの就職が想定できます。大学では基礎力の強化と事例に応じた応用方法を学びますので、クリエイターとしての能力が生かされる職種であれば、他にも想定できる職種はかなり幅広いと思いますよ。

響き合うアート宗像 展示風景

「Swirling」

安齋)

モノづくりに関わる企業、業種であれば、どこにでも活躍の場はあるでしょう。社会に出て、どこで働くことになっても、大学での学びや気づきを忘れずに、職人的な仕事をするデザイナー、クリエイターを目指してほしいですね。

佐藤)

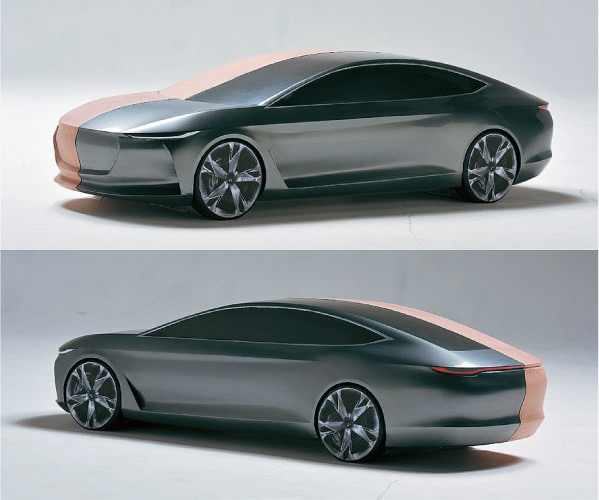

自動車業界ではプロモデラー、デジタルモデラー需要が高まっています。本学はメーカーの方に大学へ来ていただき、いろいろな職業体験だったり、就職に役立ったりする話を聞かせていただく機会もあります。メーカーへ就職するのも良いし、自分の手でものを作り実績を上げて作家になるも良い。本学での体験を活かして、モノをつくる人の視点で力を発揮する販売企画や営業職へ進むことも良いでしょう。

「Dream of Timber (コートハンガー)」

IFDA国際家具デザインコンペティション旭川2021

ファイナリスト入選作品

福祉用具のデザイン提案「子どものための車椅子」 3D モデリングによるデザインシミュレーション

※クラフトデザイン

プロダクトデザインの中でも手加工の度合いが強いもの。織物、金属、木など、それぞれ専門とする素材を使い、技術と感性を活かして工芸的な生活用品をデザインし製作する。