- HOME

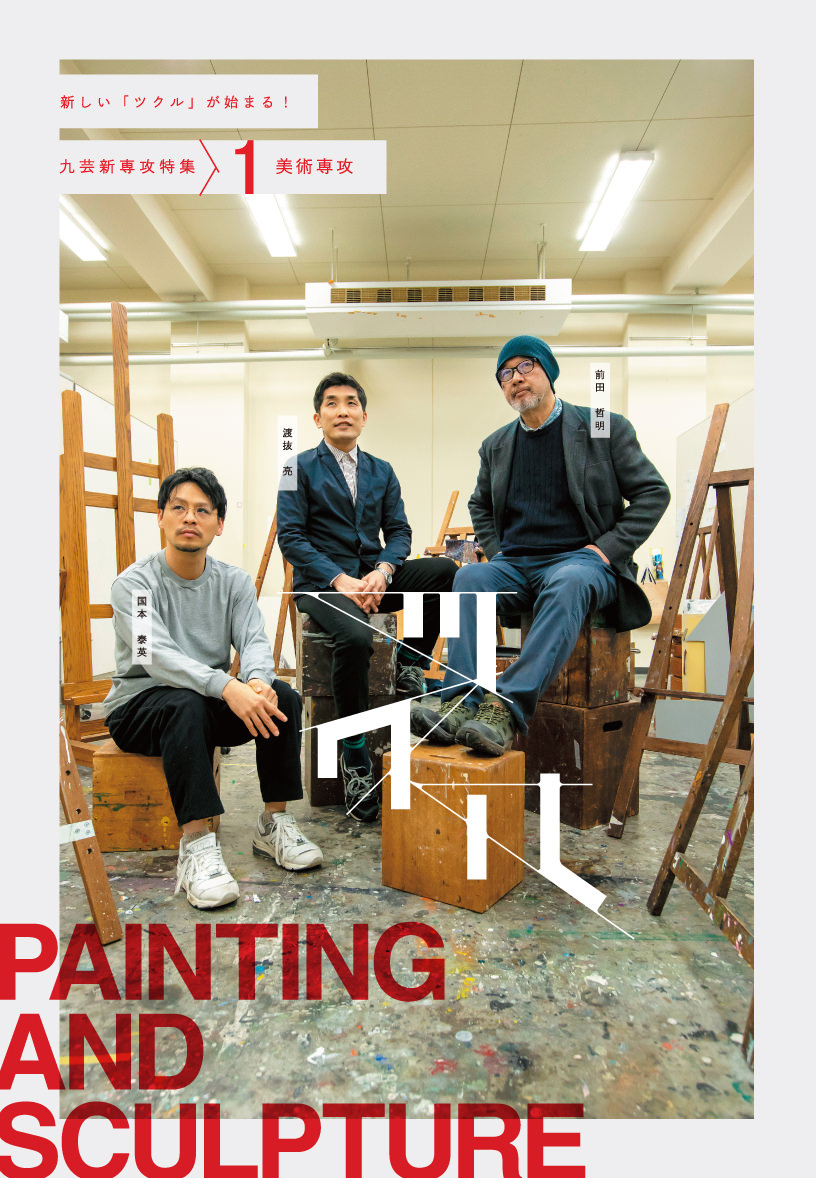

- 新しい「ツクル」が始まる!九芸新専攻特集1美術専攻

絵画と立体の融合は、とても自然な流れ。

渡抜)

ここ数年、教員の入れ替えが進んでいて、現代美術の領域で活躍される先生が入ってきたりと学ぶ環境が変化する中、九芸リニューアルのタイミングで絵画と立体が一つの専攻として融合するのは、とても自然な流れだと思います。

国本)

現代美術というキーワードは、今回の新専攻誕生にとって大きな意味がありますね。洋画・日本画・彫刻というキーワードは技法や材料などを示すものとも取れますが、それらも包括した言葉として、アーティストの思考や制作物などを含めた芸術活動全体を「現代美術」という風に捉えることができると思います。そういう意味でも、絵画と立体造形が距離を縮めてお互いの関係を深めるというのは確かに自然な流れですね。

前田)

最初から立体造形を目指す学生もいるのですが、入学した時点で自分が何をやればいいのか分からない学生も多くいます。後になって立体造形に興味が湧いてくる学生もいます。新しい美術専攻には、そういう人たちにとって、よりやりたいことを見つけやすい環境だと思います。現代美術は、それを読み解くトレーニングが必要だと言われています。とにかく数を見ることが大切です。足を運び、肌で感じてみるのがいちばんですが、インターネットでもいいのでインスタレーションにしても、メディアアートにしても、できるだけ多くの優れた作家の作品を見ること、そして、じっくりとそのバックグラウンドやコンセプトについて考えることがトレーニングになります。学生の皆さんに、そういう機会をできるだけ多く与えていくつもりです。

一年次から、多様な分野を体験からできること。

渡抜)

美術専攻では、前期はデッサンを中心に基礎的な力をつける学びを行なっていきますが、後期は、たとえば絵画基礎を学んだ週の別の日には日本画基礎、立体造形基礎を学ぶといったように、様々なジャンルを幅広く学べます。その中から自分の興味が湧くこと、夢中になれることを見つけ、自分の素養をはっきりと認識する間口をさらに広げるねらいがあります。

前田)

今まで、絵画専攻であっても2、3年生になって、ちょっと立体造形もやってみたいという学生が数人いました。ユニークなアイデアを持っているので、立体造形には色々な道具もあるのでやってみたら?と声をかけるんですが、敷居が高いとか、邪魔したら悪いとか気を遣うようで、なかなか足を運んでもらえなかった。これからは、垣根なく、もっと自由に行き来できるようになると思います。

渡抜)

美術専攻5人の専任教員が専門としているジャンルは本当に様々で、全体としては美術領域のほとんどを網羅していると言えます。さらに各々の領域で授業を持つ非常勤講師の講義も受けやすくなると思いますし、先生との距離もますます近くなりますね。

国本)

専攻で別れているので当然ではありますが、例えば絵画専攻で取り組むプロジェクトに立体造形の学生が関わるということはなかなか起きづらかったと思います。これからは一年次からより広く学生と交流を持てることで、絵画・立体造形という垣根を越えて、教員と学生がお互いに把握した中で物事を進めることが出来るようになります。

キャンパスから飛び出して、作家としての自分を確かめる。

国本)

昨年(2023年)9月、アートフェア(ART FAIR ASIA FUKUOKA)に大学として初めて出展しました。授業の中で軸となる作品制作のサポートに加えて、作品や作家自身を世に送り出す機会づくりを目的とした試みです。アートフェアには美術関係者がたくさん集まりますし、会場自体が現場そのものでもあります。出品者として参加することで深く体感することができるし、いちアーティストとして認知していただける機会になればと期待しています。

渡抜)

第一線のプロが集まるシビアな世界に、選抜された学生たちが作家として出品し現場に立つ姿は、見ていてとても感慨深いものでした。

「側面の肖像」アルシュ紙、透明水彩 2023年制作

前田)

私は、アートフェアに出品することもいいんですけど、その前にコンクールやビエンナーレなどにチャレンジして、自分以外のモノの見方や考え方をするアーティストの作品に出会うことが大切だと思っています。全国、世界から出品してくる優秀なアーティストからパワーのようなものを感じることで、この世界で戦うことの厳しさを感じ取って欲しいです。自分の作品を買ってもらうことを目的として考え始めたら、立体造形の場合どうしても売れるオブジェ、キャラクターをつくろうとしたり、制作するなかで早い段階からまとめに入ってしまうんです。自分のオリジナリティーは?アートとしての意味は?深く考えた上で作品づくりをするべきだと思います。

Untitled 2023

今、作家として取り組んでいること。

渡抜)

私は、美術の中でもオーソドックスな具象油彩画や、古典絵画技法を研究していますが、最近は水彩画の研究にも力を入れています。絵画で人物を描く場合、油彩はこってりと抵抗感を持っていて物質的な魅力がありますが、それに比べ透明水彩絵の具の清潔さや簡潔さ、繊細さなど、油彩画とは別の面白さがあると感じます。19世紀イギリスで水彩画が流行った頃の技法を現代的にアレンジしつつ、自分なりに日々試しながら描いています。油彩画と水彩画という、対照的な絵画技法を、学生の皆さんに役立つものとして伝えていければと思っています。

国本)

最近は絵画的な技法や技術を使って様々な形態の作品に取り組んでいます。それが結果的にキャンバスの上に描いた絵画作品になることもあれば、立体作品になったり、野外で展開することもある。そうやって作品を作っていく中で、私自身がどのような経験を得ることができるのかにも興味があります。

前田)

40年余り鉄で作品をつくっていますが、私にとって大きな転機となったのがイギリス留学でした。5年ほど滞在したのですが、当時、イギリスの新しい世代の現代アート(YBAs)がピークを迎えていた頃で、その洗礼を受けて、絵画・彫刻などのジャンルにこだわらない表現にハンマーで頭を殴られたくらいの衝撃を感じました。現在は、ドローイングをする感覚で鉄を切断したり、素材の色を生かして立体を表現することに取り組んでいます。また、作品を通じて人々のコミュニケーションを助ける空間づくりを探究しています。空間と調和するだけでなく、そこにいる人たちと共存していくような作品をつくりたいのです。

美術専攻で成長できる人とは?

渡抜)

つくることが好き。描くのが好き。理屈じゃなく生み出すのが好き。どうしてもやめられない。とても根源的な欲求を持っている学生たちが一生懸命作品づくりをしている姿を想像するとワクワクします。そして、そんな学生たちとふれあうことで、私自身も一緒に成長していきたいと思っています。

国本)

そうですね。どうしても観る、考える、調べる、作る。そういった本能的な行動がいちばん強いし、続けることが出来ると思っています。

前田)

失敗を恐れずに色々なことにチャレンジしてみることをいとわない人、そして卑屈な気持ちを持たずに直ぐに気持ちを切りかえられる人が成長できると思っております。実技試験を経験せずに入学し、それを負い目にすることは全くないんです。一度も描いたことがない、粘土にふれたことがなくても楽しく続けていれば、4年もあるので技術的なことはすぐに追いつきます。何がやりたいのか?が見つかれば、私たちが、しっかり背中を押すことが出来るわけです。

作家を目指しながら、それだけじゃない可能性。

渡抜)

様々な将来像があり、多様性があるのが九芸美術の魅力です。作家を目指してもらったり、注目されるアーティストとなって活躍してくれるとうれしいですね。でもそれだけではなく、学校の美術教諭になる人たち、修復技術者になる人、実にさまざまです。それぞれ、九芸で学んだことをベースに、やりがいのある充実した毎日を送っています。

「波と表面」インク 2023年

国本)

私は、アートマネジメントの分野に興味を持つ学生も現れたらいいなと思っています。「作り手の視点」を持って作家をサポートできる人材は現場で求められていると思うし、これから福岡のアートシーンでも活躍の場が増えてくるのではないでしょうか。

前田)

彫刻家などアーティストになる以外にも、舞台美術や空間デザインの会社など、立体造形が必要とされる活躍の場は多くあります。人の感性、手の技術が欠かせない分野なので、いつまでも求められる分野だと思います。