ロボットをはじめとする最先端の分野から、自動車、製品製造機械、建設機械など幅広い分野で活躍できる技術者を育成している「機械工学科」。今回は、未来の農業を支えるロボット開発への挑戦を続けている牛見教授にインタビューしました。

牛見教授のこれまで

ものづくりひと筋の人生

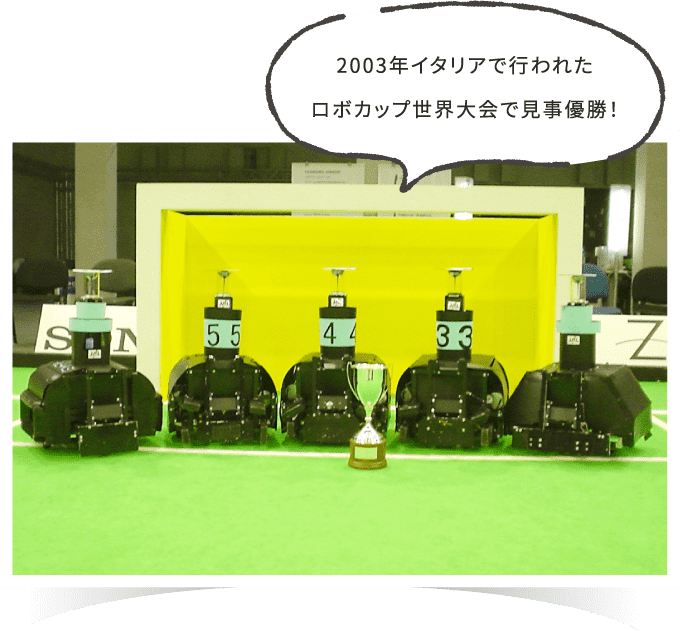

ロボカップ世界一の実績も

小さな頃から手先が器用で、機械やものづくりが大好き。「町内には信号機がひとつもない」という山口の田舎で育ったので、機械について学ぶために高専に進学し、親元を離れて寮に入りました。そこから九州大学に編入し、大学、大学院とずっと機械工学ひと筋でやってきました。

ロボットの研究をしていた2001年、福岡で開催された自律移動ロボットによる競技会「ロボカップジャパンオープン」に他大学や企業の技術者とチームを組んで参加しましたが結果はボロボロ。でも、その後のシアトルや福岡の世界大会でベスト8にまで上り詰め、2003年のイタリア大会では世界1位になることができました。

九産大に赴任したのは2005年のこと。それからずっと自律移動ロボットやリハビリテーションロボットをテーマに研究を進めており、研究室に所属する学生もロボット・メカトロニクスに関連した卒業研究や、大学院での研究を行っています。

スマート農業用機器の開発について

九州の農業を変えていく

きっかけになれたら

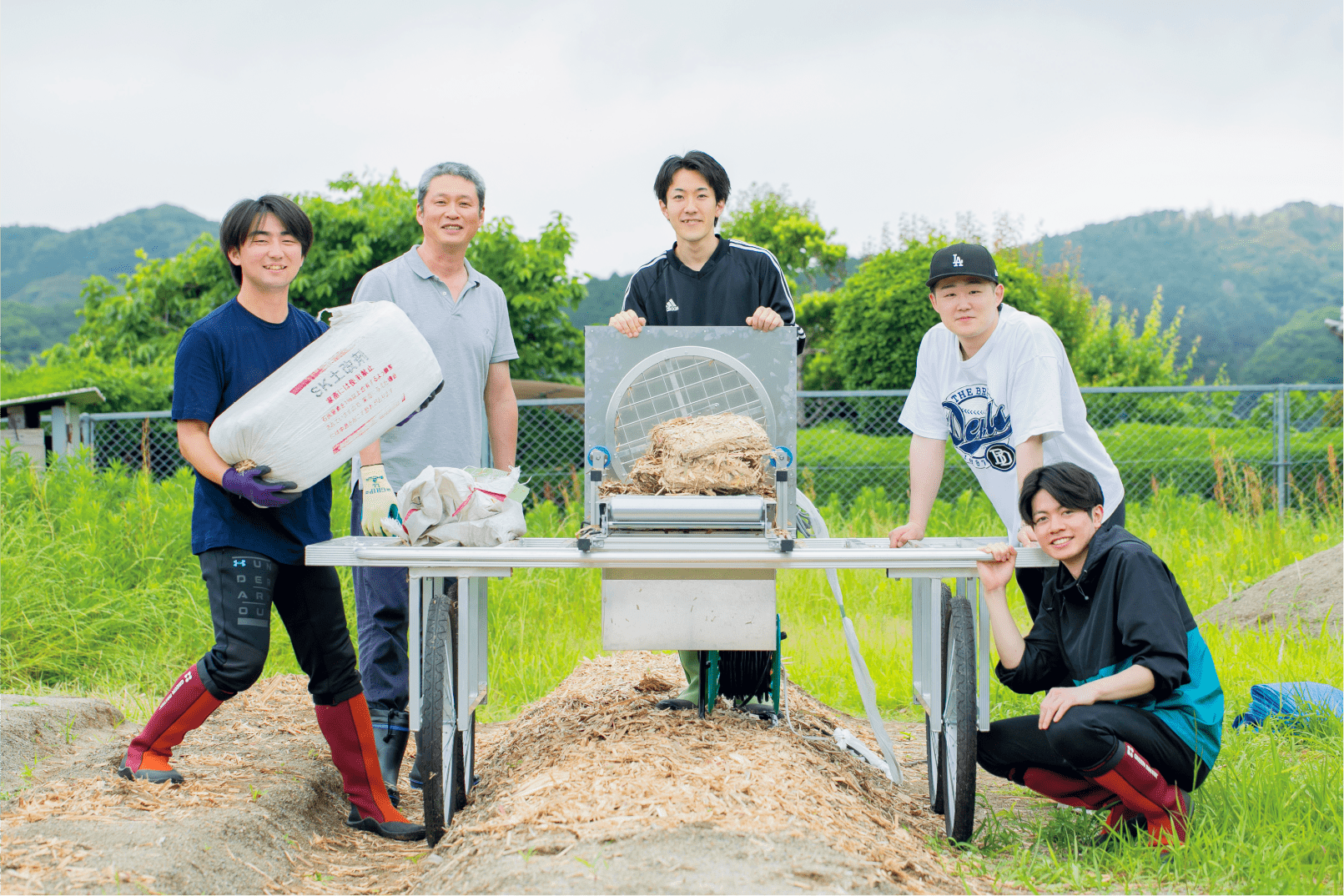

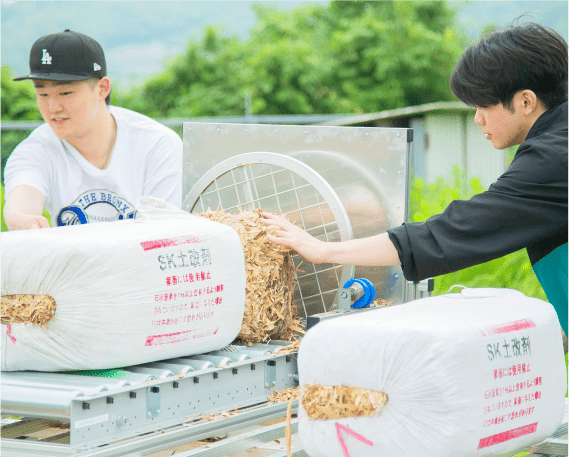

ホームロボットなど、もともとの専門は移動ロボット。でも、九産大と包括連携協定を締結した福岡信用金庫様の紹介で、飲食店を展開する企業などにカット野菜などを卸している株式会社エー・ワンの石山弘海社長と出会い、新たな研究が生まれました。「契約農家が高齢化している中、農作業の負担を解消する何らかの取り組みができないか」と相談を受けたことがきっかけで、『スマート農業』の世界に飛び込むことになったのです。スマート農業用のロボットは大手企業がすでに開発はしているのですが、北海道のような大規模農場での使用を想定したものばかりで、狭く傾斜のある中山間地域で行われる九州の農業には規格が合わなかったり、小・中規模の農家が導入するには高額だったりと問題も。私は数ある農作業の過程から、土の乾燥を防いだり、雑草の発生を防止する「敷き藁」を研究対象にすることに決め、現在、公益社団法人JKA補助事業の一環として、「4輪独立姿勢制御機構を備えた敷き藁散布ロボットの開発」をテーマに、九州地域におけるスマート農業用機器の開発に取り組んでいます。

開発にあたり、まずは学生たちと敷き藁の作業がどのようなものか体験をしたのですが、その大変さがよくわかり、生産者の負担軽減が急務であることを実感しました。でも、それを90歳近い方が休みなしでやられていたりするんです。農家の方たちって、1年365日のうち正月や風邪を引いたときぐらいしか休まず、ほぼ休みなく働いていて稼いだお金を使う時間もない。実家が兼業農家なので知識がまったくないわけではなかったのですが、これではなり手がなく農業人口が減っているのも仕方ない…と、改めて納得しました。開発は農家の方にお話を伺いながら、現場のニーズを重視しつつ実用化に向けて進めていくので容易ではありませんが、九州における農業のスマート化に少しでも貢献できたらと思っています。

今後の活動・目標について

学生たちや他の先生を

巻き込んで継続したい

農業の機械化という意味では、トラクターや田植機といった農業機器があるので、すでにある程度叶っているともいえます。でも、まだまだ大変な作業はたくさんあり、私たちが開発している敷き藁散布ロボットのようなものがもっと必要です。さらに、スマート農業化ということであれば、あらゆることをデータ化してIoTやICTといったものをより進めていかなくてはいけません。九産大にはあらゆる分野の専門家がいて、コラボすることでさまざまな研究ができるので、他の先生方とも協力して活動を広げていきたいと考えています。「後進を育てていかなくては」という気持ちも大きいです。

社会がどれだけロボット化したとしても、たとえAIがより発展しても、人間が食事を摂る(胃袋に入れる)ことをロボットやAIに代わってもらうことはできません。元々、野菜が大好きということもあり、10年後も20年後も継続して「おいしい食事ができる社会」をつくっていきたいという思いが強く、それが私の原動力となっています。

学生たちも研究室から外へ出て、普段なかなか接することのない農家の方々と話をすることで、「日本が抱えている大きな課題に取り組んでいる」とやりがいを感じている様子。数年後には現在の研究成果を実用化できれば嬉しいです。

-

-

- Q.趣味はなんですか?

- バイクツーリングやドライブに出かけること

-

- Q.好きな食べ物は?

- メンチカツと生野菜

-

- Q.今、興味・関心があることは?

- 野菜の育て方

-

- Q.「九産大生」の印象は?

- 個性と多様性

九州産業大学公式YouTubeチャンネル

-

子どもたちが

飢えない社会をつくる -

九州の農業を

ロボットの力で支える -

海洋プラスチックについて考える

”きっかけ”を与えたい -

写真を通じて

人と場所のつながりを探求する -

食の安全・安心を追究し、

食品ロスを減らしていきたい -

新しい冷媒技術で

未来の人類を救いたい -

快適で健康的な

居住環境をデザインする -

スポーツを続ける

「明確な効果」を広めたい -

個人が、楽しみながら

「水害対策」を行う時代に -

ラーメン店のおいしさを

お土産品でも再現したい -

日本の観光を

もっとおもしろく変えていく -

暮らしも人間性も豊かになる

「言語学」の魅力 -

「工作」と「遊び」の力で

地域の課題を解決したい -

新興国の経済研究で

日本の経済を輝かせる -

九州から世界への挑戦を

研究を通して応援したい