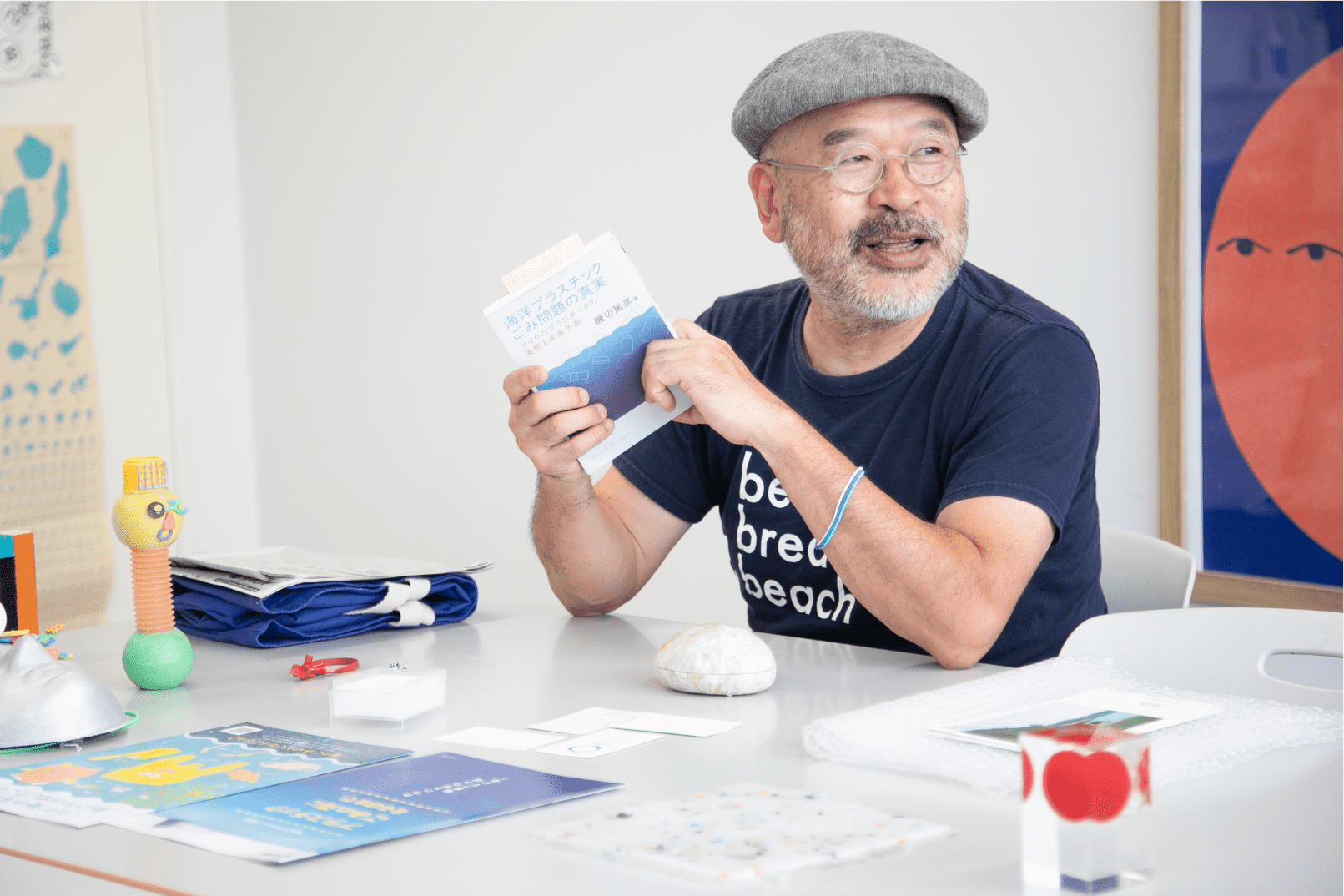

デザインの本質である「問題解決」について学び、社会のさまざまな問題を共に発見し、解決する力を身につけることができるソーシャルデザイン学科。ここでさまざまなプロジェクトを通して学生たちに刺激を与え続ける伊藤教授にインタビューしました。

伊藤教授のこれまで

広告代理店時代の経験と

生まれ育った環境が縁に

広告代理店でコミュニケーションデザインやブランディングに携わるとともに、九州アートディレクターズクラブの代表を12年間務めた経験から、九州のさまざまな行政機関や企業に関わってきました。その経験から、デザインの持つ力を生かして社会や人類が抱える問題を発見し、解決するソーシャルデザインに関する研究を行っています。

出身は長崎なので、昔から海がとても身近な存在。現在も福岡の海沿いのまちに長く住んでいることから、海洋プラスチック問題が年々深刻化していくところを実感しながら過ごしています。そうした中、五島列島の小値賀島と出会ったんです。ビーチを訪れた観光客が「本当に美しい」と感動するビーチが広がっていますが、実は海洋プラスチックやごみ問題がとても深刻。ビーチが美しいのは、人口2,500人ほどの島民たちが、一生懸命掃除をしているからであり、ごみを島内に埋め立てているからに過ぎないのです。その事実を発信し、気づきを与えることで何かを変えていけたら。そうした思いで学生たちといっしょに小値賀島に通い続けています。

「SEA you again」プロジェクトについて

海洋プラスチックたちに

「おかえり」の気持ちを込めて

より多くの人たちに気づいてもらうために、どうやって伝えていくのか。それは、ソーシャルデザインにとって、とても重要なことです。例えば、海洋プラスチック問題について絵を描いてもらうと、よく出てくるのが海洋プラスチックがモンスターになって自然を破壊していたり、人々を襲っていたりする表現です。でも、海洋プラスチックは“悪”なのでしょうか。ここには、海洋プラスチックが悪いのではなく、使い方や処分の仕方を間違えたことで、プラスチックをゴミにしてしまった人間が悪いことに気づいていない人が多いという問題も隠れていると考えています。

身近なところでは、博多湾に行くと緑のマイクロプラスチックがたくさん流れてきているのを知っているでしょうか。これは、学校やグラウンドの人工芝の破片なんです。でも、人工芝のおかげで子どもたちが安全に活動できているという側面もありますよね。

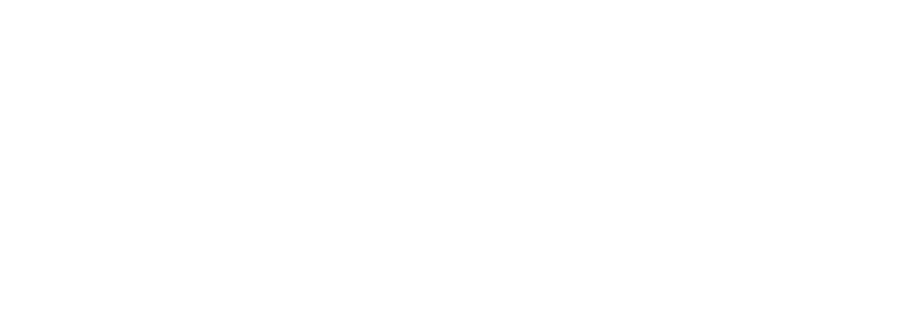

そこで、私たちが小値賀島と共働で進めているのが「SEA you again」プロジェクトです。2024年度は、シリコーンゴム製品の企画開発・製造を行う企業「株式会社SING」と連携し、海洋プラスチックとシリコーンを組み合わせたビーチサンダルやドアストッパーなどのプロダクトを開発。観光地のビーチではなく、日頃から自然のままの海岸を見ていない人には、この問題の深刻さは理解しづらいかもしれませんが、私たちだけの手で解決するのは難しくても、より多くの人に伝え広げていくことで、まずは問題を“自分ごと”として気づいてもらうことならできるはずです。制作したプロダクト自体がメディアとなり、多くの人の目に触れることで、問題について考えたり行動するきっかけになればと学生たちとともに奮闘しています。「SEA you again」というネーミングは、かつて人間の生活を支え活躍した海洋プラスチックたちに、敬意と「おかえり」という気持ちを込めて行いました。

今後の活動・目標について

九産大ならではの力を結集して

アイデアを具現化していきたい

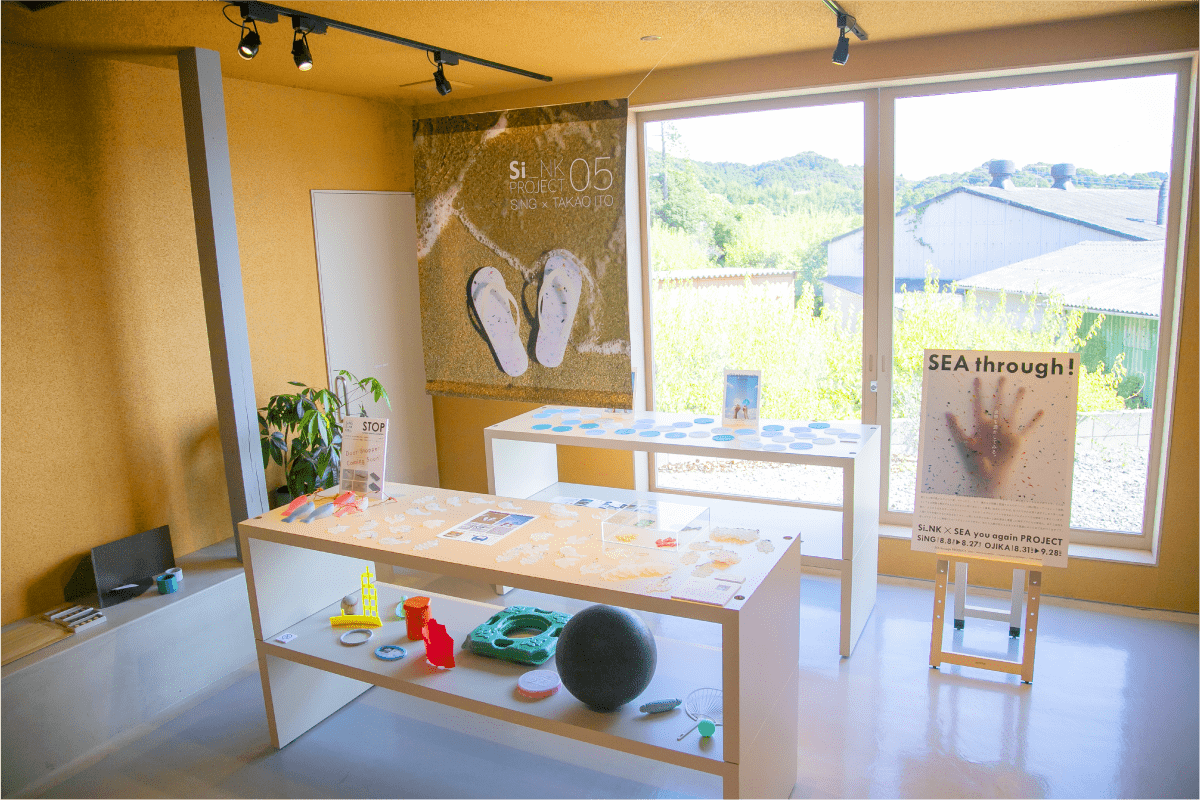

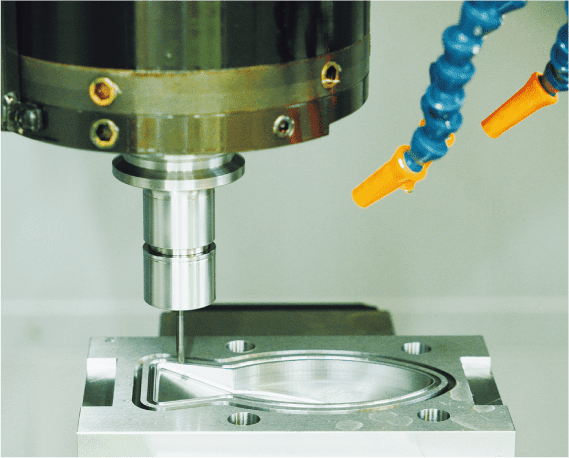

今回のプロダクト開発では、九産大のさまざまな専門分野の先生方とコラボしました。波打つ海の表面を表現する金型は、金属工芸を専門とする芸術学部生活環境デザイン学科の新啓太郎准教授がデザイン・制作し、プロダクトの金型は切削加工を専門とする理工学部機械工学科の村田光昭准教授と山口哲郎助手が制作したもの。総合大学であり、貴重な研究をしている教員が集まっている九産大というチームの力を感じました。他にもおもしろい知識や技術、機械を持っている先生がたくさんいるので、いろいろなアイデアを具現化していく可能性を秘めているなと感じています。

そうして私や他の先生方がおもしろい研究をどんどん行っていくと、それを見た学生たちは刺激を受け、「私たちもおもしろいことをしよう」と自分たちで積極的に動くようになります。だから私は、自分の活動をすべてさらけ出して発信しているんですよ。プライベートなことも筒抜けですが、それで良いと思っています(笑)。

九州産業大学公式YouTubeチャンネル

-

子どもたちが

飢えない社会をつくる -

九州の農業を

ロボットの力で支える -

海洋プラスチックについて考える

”きっかけ”を与えたい -

写真を通じて

人と場所のつながりを探求する -

食の安全・安心を追究し、

食品ロスを減らしていきたい -

新しい冷媒技術で

未来の人類を救いたい -

快適で健康的な

居住環境をデザインする -

スポーツを続ける

「明確な効果」を広めたい -

個人が、楽しみながら

「水害対策」を行う時代に -

ラーメン店のおいしさを

お土産品でも再現したい -

日本の観光を

もっとおもしろく変えていく -

暮らしも人間性も豊かになる

「言語学」の魅力 -

「工作」と「遊び」の力で

地域の課題を解決したい -

新興国の経済研究で

日本の経済を輝かせる -

九州から世界への挑戦を

研究を通して応援したい